【要旨】

デジタル田園都市国家構想交付金などの財源を活用し、AI接客で窓口業務を効率化することで、住民の利便性向上と行政DXを同時に実現できます。

日本の過疎地域では、極端な少子高齢化が進行しています。総務省のデータによれば、過疎地域の人口は1960年比で約3分の1にまで激減。住民の3人に1人が65歳以上という状況です。

この人口減少は、単なる数字の問題ではなく、「生活インフラの崩壊」を意味します。

買い物難民:地元の商店が閉店し、日用品一つ買うのに車で数十分かかる。

医療格差:専門医はおろか、近所にクリニックすらない。

行政サービスの限界:職員不足により、窓口業務の維持すら困難になる「自治体消滅」の危機。

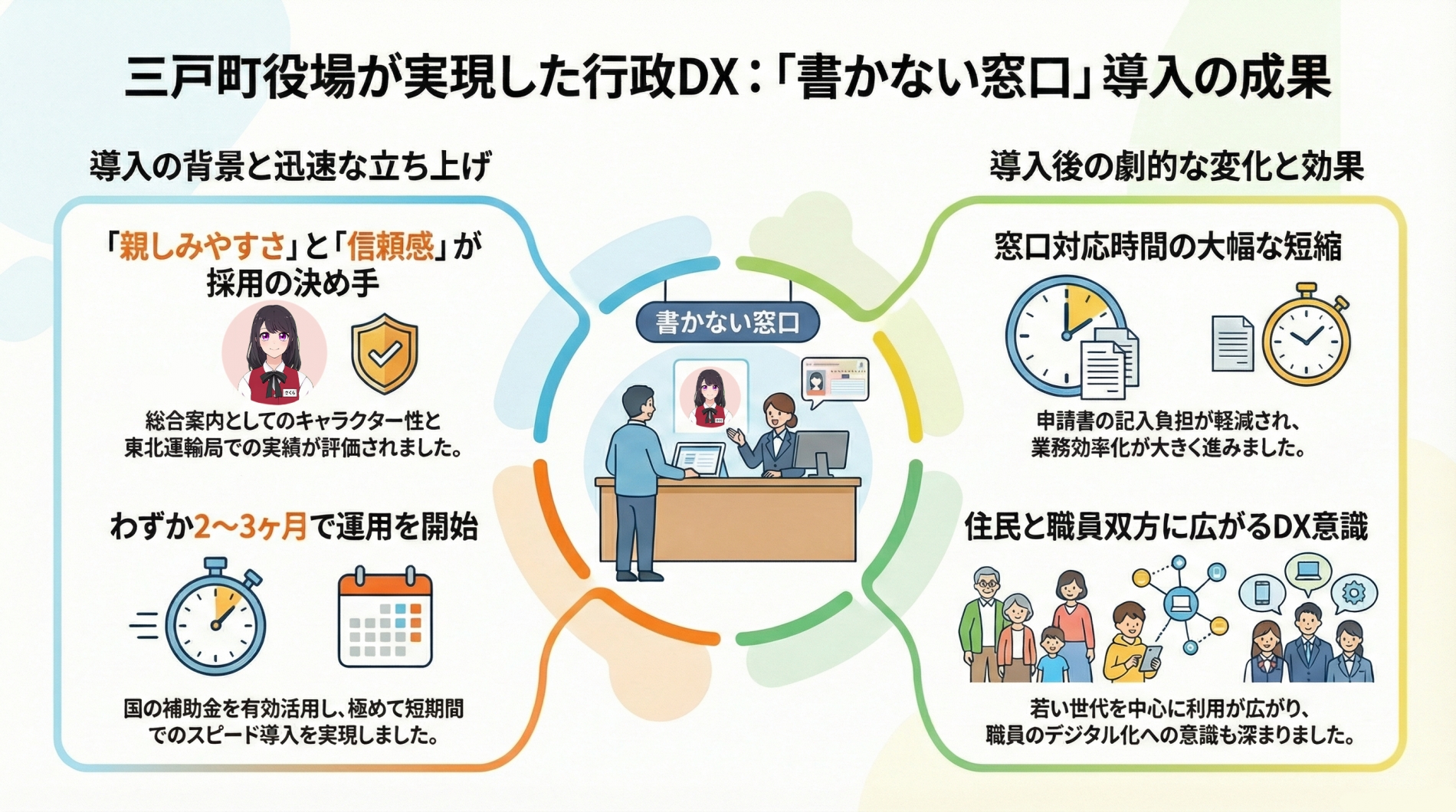

青森県三戸町役場では、「AIさくらさん」を導入し、マイナンバーカードを活用した「書かない窓口」を実現しています。

導入の背景と決め手

「書かない窓口」の導入にあたり、総合案内としての役割と、親しみやすいキャラクター性を重視して「AIさくらさん」を採用。東北運輸局での実績という「信頼感」も大きな決め手となりました。

導入後の変化と効果

業務効率化: 申請書の記入負担が減り、窓口対応時間が大幅に短縮。

住民・職員の反応

若い世代を中心に自然な対話が広がっており、職員の間でも「DXへの意識」が深まるきっかけとなりました。

迅速な立ち上げ

国の補助金活用に合わせ、2〜3ヶ月という短期間で運用を開始。

AI導入における最大の壁である「予算」と「効果」について、具体的な指針を示します。

単独予算での捻出が難しい場合、以下の制度を活用することで実質的な負担を抑えた導入が可能です。

1.デジタル田園都市国家構想交付金

地方振興やDX推進を目的とした、最も代表的な財源。

2.地方創生推進交付金

地域の課題解決に資する新しい取り組みを支援。

3.IT導入補助金(民間連携時)

自治体と民間企業が連携した地域活性化プロジェクトに有効。

「2-3年での投資回収」は、以下の業務自動化率を達成した場合の目安となります。

試算例

窓口での定型的な問い合わせ対応(場所の案内、書類の書き方等)の30〜50%をAIが代替した場合。

効果

職員1名分の工数削減(年間数百万円相当)に加え、24時間対応による住民満足度の向上という「見えない資産」が蓄積されます。

1.対応時間

従来:平日日中のみ

AI活用:24時間365日即時対応

2.住民の負担

従来:手書き書類の作成が必要

AI活用:「書かない窓口」での自動生成

3.職員の負担

従来:ルーチンワークに追われる

AI活用:専門性の高い相談業務に集中

4.主な財源

従来:自治体一般財源

AI活用:デジタル田園都市国家構想交付金等

Q1:補助金の申請期限や準備期間はどれくらいですか?

A1: 交付金の種類によりますが、三戸町様のように準備から開始まで2〜3ヶ月で進行できるケースもあります。年度末の予算編成に合わせた早めの検討が推奨されます。

Q2:高齢者が多い地域でデジタル化は進みますか?

A2: 三戸町様の事例でも、親しみやすいアバターがハードルを下げ、自然な利用を促しています。「デジタルを意識させないUI」が成功の鍵です。

テクノロジーは「人の代わり」ではなく「人を助ける」もの。補助金制度を賢く活用し、三戸町様のような成功モデルを取り入れることで、過疎地の未来は確実に変わります。

無料配布中:AI×地域創生 アバター接客導入資料

AIさくらさん(澁谷さくら)

ChatGPTや生成AIなど最新AI技術で、DX推進チームを柔軟にサポート。5分野のAI関連特許、品質保証・クラウドセキュリティISOなどで高品質を約束します。御社の業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズ・個別チューニングしたサービスを納品。登録・チューニングは完全自動対応で、運用時のメンテナンスにも手間が一切かかりません。